リチウムイオン電池は、今や私たちの日常生活に欠かせない存在です。スマートフォンやノートパソコン、電動自動車など、身の回りのさまざまなデバイスに使われており、私たちの生活を支える重要な技術となっています。しかし、この便利な技術がどのように誕生し、進化してきたのかは、意外と知られていないかもしれません。

この記事では、リチウムイオン電池の発明から始まり、どのように技術が発展し、どんな形で現在の応用に繋がったのか、その歴史を追っていきます。また、リチウムイオン電池の基本的な仕組みや、いくつかの種類についても触れて、その特徴や利点をわかりやすく解説します。リチウムイオン電池の歴史を知ることで、その未来にどんな可能性が広がっているのか、一緒に考えていきましょう!

目次

- 1. リチウムイオン電池とは?

- 1.1 リチウムイオン電池の原理と特徴

- 2. リチウムイオン電池の歴史①:発明と早期の発展

- 2.1 リチウムイオン電池を発明した背景と初期の技術的突破

- 2.2 リチウムイオン電池の商業化への道

- 3. リチウムイオン電池の仕組みと種類

- 3.1 リチウムイオン電池の主な種類と適用分野

- 4. リチウムイオン電池の歴史②:現在と未来の展望

- 5. リチウムイオン電池のほか

- 6. まとめ

- 6.1 FAQ

リチウムイオン電池とは?

リチウムイオン電池(つまり、リチウムイオン二次電池)は、充電可能な電池の一種で、電力を蓄えるためにリチウムイオンが正極と負極の間を行き来する仕組みです。軽量で高エネルギー密度を持ち、長寿命が特徴的です。これらの特性により、スマートフォンやノートパソコン、電気自動車など、様々なデバイスに使用されています。

リチウムイオン電池の構成は、用途やメーカーによって異なりますが、一般的には正極にリチウム遷移金属複合酸化物、負極に炭素材料、そして電解質には有機溶媒などの非水電解質が使われています。また、リチウムイオン電池は、単に「リチウムイオン電池」や「リチウムイオンバッテリー」と呼ばれることもあれば、「Li-ion電池」や「LIB」という略称で呼ばれることもあります。この名前は、ソニー・エナジー・テックの戸澤奎三郎によって命名されました。

リチウムイオン電池の原理と特徴

リチウムイオン電池は、正極と負極の間をリチウムイオンが行き来することで電気を供給する仕組みです。充電すると、リチウムイオンが正極から負極に移動し、放電するとその逆で負極から正極に戻ります。このイオンの移動がエネルギーを生み出すわけですね。

では、リチウムイオン電池の特徴について、ポイントをいくつか挙げてみましょう:

- 高いエネルギー密度:リチウムイオン電池は、通常150~250Wh/kgというエネルギー密度を持っています。これって、ニッケル水素電池の約2倍、鉛蓄電池の5倍くらいのエネルギーを蓄えられます。

- 長寿命:リチウムイオン電池の充放電サイクル数は、一般的なタイプで500~1000回程度ですが、特にリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)は最大4000回以上のサイクルに耐えることができます。こうした電池は、長期間にわたり安定して使用できるので、コストパフォーマンスも抜群です。

- 低い自己放電:リチウムイオン電池は、自己放電率が月に約2~3%程度とされています。これは、ニッケル水素電池の約10%と比べると格段に低いため、長期間使用しなくてもエネルギーのロスが少なく、サブバッテリーとしても安心です。

リチウムイオン電池の歴史①:発明と早期の発展

リチウムイオン電池の誕生は、1980年代に遡ります。その背景には、より小型で高性能な充電式電池を求める強いニーズがありました。従来のニッケルカドミウム(NiCd)やニッケル水素(NiMH)電池は、エネルギー密度や寿命に限界があり、特にポータブル機器の需要に応えきれなかったのです。

リチウムイオン電池を発明した背景と初期の技術的突破

>>>1958年:アメリカでリチウムイオン電池の研究がスタート

リチウムイオン電池の歴史は、1958年にアメリカで始まります。この年、W.R.ハリス博士が、有機溶媒からリチウム塩を電析することに成功しました。これがリチウムイオン電池誕生のきっかけとなり、実用化に向けた最初の一歩が踏み出されたわけです。

>>>1970年代前半:リチウムイオン電池が一次電池として登場

1970年代前半、リチウムイオン電池は一次電池として実用化され、アメリカでは宇宙開発や軍事用途、日本では民生用に研究が進められました。この頃、現在の二次電池に必要な技術が徐々に整っていきました。

>>>1980年代:二次電池としての実用化が現実に

1980年代、技術革新によりリチウムイオン電池は二次電池として実用化に向けた大きな進展を見せます。特に注目されたのが、ジョン・グッドイナフ博士と水島公一博士が提案したコバルト酸リチウムを正極に使う方法。そして、1981年に吉野彰博士らが、負極にポリアセチレンを採用することで、リチウムイオン二次電池が形になり始めました。

リチウムイオン電池の商業化への道

1991年には、ソニー・エナジー・テックが世界で初めてリチウムイオン電池を商品化。これが大きな転機となり、リチウムイオン電池の商業化が実現しました。

ソニーは、リチウムイオン電池の安全性を高めるための独自の開発を行い、その結果、現在のリチウムイオン電池の基本となる技術が完成しました。これにより、リチウムイオン電池は急速に普及し、携帯電話やノートパソコンなどの消費者向け製品に搭載されるようになったのです。

リチウムイオン電池の仕組みと種類

リチウムイオン電池は、電気を作り出す基本的な仕組みは他の電池と大きく変わりません。

- 電池には正極と負極があり、電解質を通じてイオンと電子に分かれます。電子が負極から正極に移動することで、電流が発生するんです。

この仕組みが、電池が電気を供給する基本の流れですね。

リチウムイオン電池は、充電して何度も繰り返し使える二次電池。

- 充電時に電子を負極にためておいて、使うときにはその電子が正極に移動することで電気を発生させます。

だから、何度も充電と放電を繰り返せるんです。

リチウムイオン電池のすごいところは、電解質で電極を溶かさなくていいところ。このおかげで、劣化が少なくて長持ちするんですね。また、リチウムが軽くて小さい素材だから、電池自体が軽くてコンパクトになるんです。

リチウムイオン電池の主な種類と適用分野

リチウムイオン電池には、さまざまな種類があり、それぞれに特徴や得意な分野があります。ここでは、代表的な種類を紹介し、それぞれがどんな用途で活躍しているのかを見ていきましょう。

1.リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)

- 高い安全性

- 長寿命

主に電気自動車や太陽光発電システムの蓄電池として利用されています。安全性を重視する大きなエネルギー貯蔵システムに適しています。

2.コバルト酸リチウムバッテリー(LiCoO2)

- 高いエネルギー密度

- 軽量・コンパクト

- 高性能

主に携帯電話やノートパソコン、カメラなどの小型電子機器で利用されており、ポータブルデバイスにぴったりです。

3.マンガン酸リチウムバッテリー(LiMn2O4)

- 安全性とコストパフォーマンスのバランス

- 高い充放電効率

- 比較的低コスト

主に家電製品や医療機器で使用されており、コストを抑えつつ安定した性能が求められる用途に向いています。

リチウムイオン電池の歴史②:現在と未来の展望

リチウムイオン電池は、現在、スマートフォンやノートパソコンといった携帯機器にとどまらず、電気自動車をはじめとするさまざまな分野で幅広く活用されています。

>>>2006年以降:革新と電気自動車への進出

リチウムイオン電池は、2006年以降の環境・エネルギー革命(ET革命)により、電気自動車(EV)の普及に大きな役割を果たすようになりました。この時期、電気自動車のニーズが高まり、リチウムイオン電池がその高エネルギー密度や優れた電圧特性により、自動車用二次電池として注目されるようになったのです。これにより、電気自動車は性能と航続距離の向上を実現し、急速に普及を遂げました。

>>>2019年:リチウムイオン電池はノーベル賞を受賞

リチウムイオン電池の開発に貢献した吉野彰氏をはじめとする3名の研究者がノーベル化学賞を受賞し、その技術革新が世界的に高く評価されました。

その理由と言うと、リチウムイオン電池が実用化されなかったら、電池の歴史だけでなく、私たちの生活も大きく変わっていたかもしれないことです。例えば、今使っているスマートフォンやパソコンが、こんなに小さくて軽いままで使えなかった可能性もあります。リチウムイオン電池のおかげで、私たちのデバイスがここまで進化したと言っても過言ではありません。

リチウムイオン電池のほか

リチウムイオン電池の歴史や特性について理解を深めたところで、次に気になるのはその寿命です。リチウムイオン電池は長寿命が特徴とされていますが、具体的にどのような要因が寿命に影響を与えるのでしょうか。

リチウムイオン電池の寿命

リチウムイオン電池の寿命は、使用方法や充電頻度、温度などによって大きく異なります。

|

サイクル回数 |

寿命 | 自放電率 | |

| リチウムイオン電池 | 最大4,000回以上 |

最大10年 |

3% |

| 鉛蓄電池 | 300〜500回 |

2〜3年 |

15%〜30% |

- サイクル回数は、電池を完全に放電してからフル充電し、その後再び放電するという一連の動作を繰り返せる回数を示しています。

- 寿命は、一定の充電状態で放置した場合でも使用可能な期間を指します。

リチウムイオン電池の充電

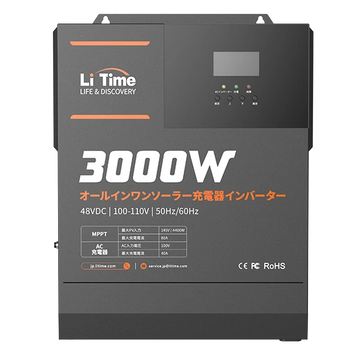

リチウムイオン電池の充電は、その性能や寿命に大きな影響を与える重要な要素です。適切な充電方法を守ることで、リチウムイオン電池の効率を最大限に引き出すことができます。例を挙げると、LiFePO4 バッテリーを充電する場合は、LiFePO4 専用充電器が必要となります。

関連記事:バッテリーと充電器の接続手順

リチウムイオン電池の充電は、基本的に以下のポイントに気を付けることで、効率的に行えます。

- 過充電を避ける:過充電を防ぐため、適切な充電器を使用し、充電が完了したらすぐに取り外すことが推奨されます。

- 充電温度に注意:充電中の温度は、極端な高温や低温を避け、室温程度が理想的です。

- 適切なタイミングで充電:電池残量が20~30%になった時点で充電を始めると、過放電を防ぎ、電池の寿命を延ばすことができます。

これらを守ることで、リチウムイオン電池の効率的な充電が可能となり、長期的な使用ができます。

まとめ

リチウムイオン電池は、その発明から現在まで、私たちの生活に大きな変革をもたらしてきました。スマートフォンやノートパソコン、電気自動車など、日常的に使われるデバイスに欠かせない存在となり、軽量で高エネルギー密度を持つその特徴は、私たちの生活をより便利にしています。これからも再生可能エネルギーの普及や電動化の進展と共に、リチウムイオン電池の役割はますます重要になっていきます。

FAQ

1.リチウム電池とリチウムイオン電池(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー)の違い

充電の可否:

- リチウム電池(一次電池)は使い捨てタイプで、一度使い切ると再充電ができません。

- リチウムイオン電池(二次電池)は再充電が可能で、繰り返し使用できます。

構造と使用材料:

- リチウム電池は通常、リチウム金属やリチウム化合物を正極に使っており、非常に高いエネルギー密度を持っていますが、充電ができません。

- リチウムイオン電池は、リチウムイオンを使って電気を貯める仕組みになっており、充電と放電を繰り返すことができるため、主に携帯電話、ノートパソコン、電気自動車などに広く使用されています。

安全性と寿命:

- リチウム電池は、充電できない分、長期的に安定して使えるものの、過放電や高温に弱い場合があります。

- リチウムイオン電池は、過充電や過放電を防ぐための回路が内蔵されており、安全性が高く、寿命も長いです。

要するに、リチウム電池は一度使い切りで再利用できないのに対し、リチウムイオン電池は再充電できるため、持続的に利用できるという大きな違いがあります。